原创 社科文献 社科文献

下文为《“古典未来”的想象力:外星猴戏、御龙传说与中国科幻电影》,作者薛峰、廖屹林,选自《文化研究(第47辑/2021年·冬)》。

近年来,学界和媒体在追溯中国科幻电影的历史轨迹时,常常提起《六十年后上海滩》(杨小仲导演,1939)。该片讲述两个职员在梦中穿越到60年后的上海,在各种新奇炫目的科技幻想中,上演了一场滑稽剧。当年的新华影业公司和金城大戏院将这部电影称为“理想科学滑稽巨片”。倘若仅从幻想和穿越的角度看,但杜宇导演的《续盘丝洞》(1930)也编织了一个未来上海的故事。据史料所载剧情,该片看起来是一部《西游记》电影,但实际上可更名为《未来上海之秋心大学》。郑逸梅作为影坛圈内人,曾对该片不吝赞美:“盖一段三角恋爱故事,由黄花观道士口述,侧重虚写,不为稗史所囿限,而情节离奇曲折,为从来所未有。”《续盘丝洞》最大的开创功绩在于电影创意上的非凡想象,它将古典神话与未来时空相连,在未来想象中灌注古典资源,从而开启中国幻想电影的“古典未来”路径。

《六十年后上海滩》

“古典未来”的想象力与美学思考路径,在某种角度上与弗里德里克·詹姆逊(Fredric Jameson)的“未来考古学”(Archaeologies of the Future)相连。詹姆逊在论述乌托邦科幻小说时认为:“多种模拟的未来起到了一种极为不同的作用,即将我们自己的当下变成某种即将到来的东西的决定性的过去。”当历史、现在与未来缠绕在一起时,作为当下对于过去的回溯而产生的未来,确乎需要非同寻常的想象力,更不必说将其提升到“古典未来”的美学层面。陈旭光在论述当代中国电影的想象力问题时,尤其强调互联网时代电影“想象力消费”的美学新特点:超现实幻想型、虚拟现实和“拟像性”“后假定性”等。无论从乌托邦科幻小说的“未来考古学”来看,还是就互联网时代电影的“想象力消费”而言,中国科幻电影的“古典想象”与“未来美学”都有很大的提升空间,而古老的神话传说或许可以作为一条突破路径。从信仰、传说的历史文化视野看,科幻电影不啻一种“现代化神话”,而古老的神话故事和志怪传说能否在当代中国的科幻银幕上有效复活,在很大程度上关联到“未来考古学”与“想象力消费”问题。我们希望沿着两位学者的理论思路,从传统文化的角度来揭示中国科幻电影具有历史感的一种美学路径。因而,本文在论述“古典未来”的想象力时,既尝试跨越乌托邦欲望,也试图倾听“想象力消费”的历史回声。

一

外星猴戏:杂耍、药酒与怪诞想象

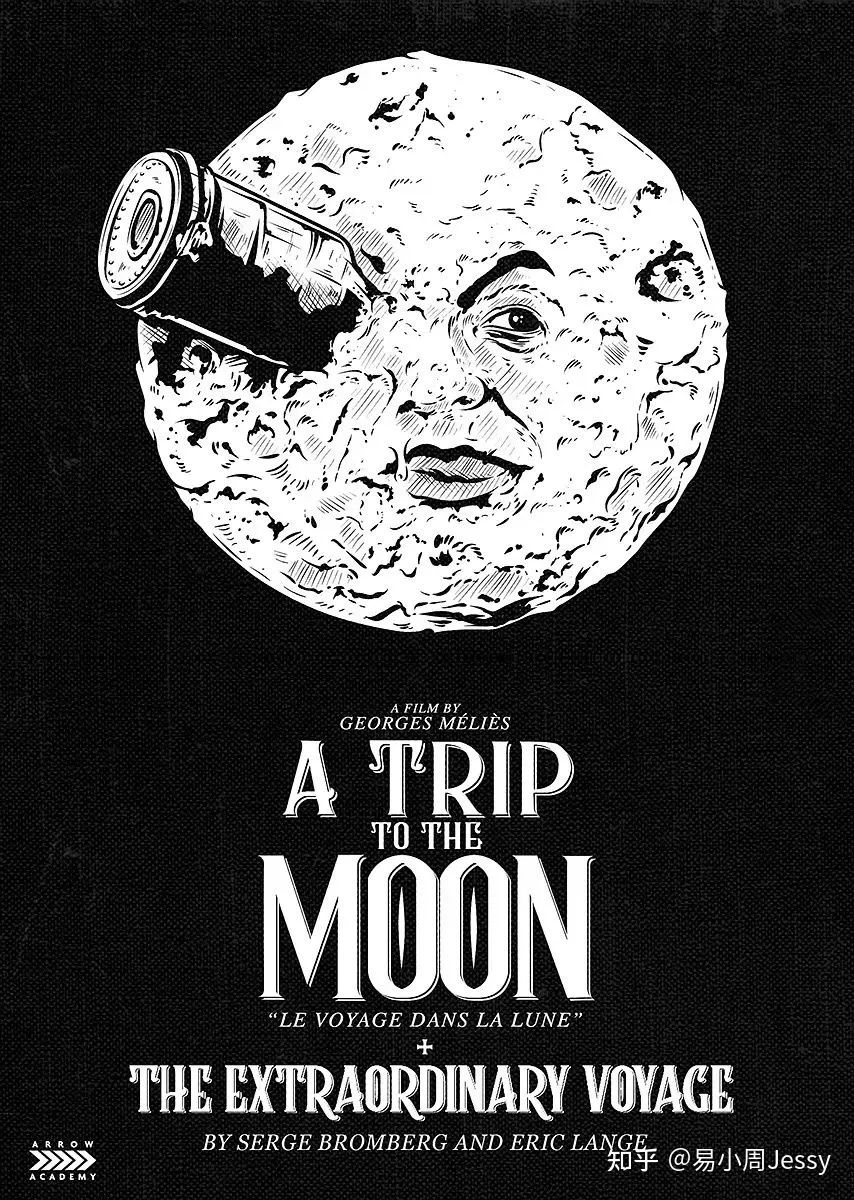

电影自诞生之初,就跟随卢米埃尔(Auguste Lumière)和梅里爱(George Méliès)的脚步,沿着两条平行发展而又不断精神交融的轨迹前行,这不仅是“克服岁月流逝的原始需要”,而且还源于人类编织故事追求梦幻的精神需求。在捕捉现实和追求幻象的双重渴望中,电影的故事魅力在“幻想”(fantasy)中延伸。梅里爱的《月球旅行记》(Le Voyage Dans La Lune,1902)被誉为世界科幻电影的开山之作,这部影片当年获得惊人成功,以至于“到月球去”成为一句时髦的口号。而今,当我们津津乐道于影片的奇异想象时,也不应忘记这些非凡恣肆的想象力,在很大程度上缘起于杂耍。如果没有魔术师在舞台上永不停歇地杂耍、逗闹与搞笑,很难想象梅里爱能够极其大胆而又自由自在地使用炮弹把人类送到月球,而“月球中弹”的经典镜头,则更像是给一块奶油蛋糕插上薯条。影片后半部分展现的“月球人”造型则是“虾、猴子和蜘蛛”的融合体,可见,以动物为根基的想象,开辟了世界科幻电影对外星人幻想的路径。世界科幻电影发展的100多年来,其主流美学风格大体上向逼真影像、精密科学及人类社会等严肃议题靠近,然而,不可否认的是,《月球旅行记》开创的将杂耍与动物想象融合的滑稽风格,仍然在科幻电影的丛林中延续。

《月球旅行记》

陈旭光、张明浩以“想象力消费”探析中国魔幻电影的本土化特质,认为魔幻电影“对历史传说、神话、仙话故事等宽泛意义上的神话进行重述”。毫无疑问,相比科幻电影,魔幻电影与传统文化有着更为亲近的联结,而且,中国魔幻电影里的“动物世界”也可谓飞扬恣肆。然而若将动物意象及中国传统文化与科幻电影有效融合,却并非易事。能够沿着梅里爱《月球旅行记》开创的“杂耍、动物与科幻想象”之融合路线,而获得成功的中国科幻电影,并不多见。从上述历史背景和文化线索来看,《疯狂的外星人》(宁浩导演,2019)能将传统文化、动物想象有效融入科幻喜剧之中,就显得异常珍贵了。更确切地说,从传统文化的角度看,《疯狂的外星人》是从猴戏开始的。养猴乃至驯猴,在中国有着悠久的历史。中野美代子在观察战国时代的“十五连盏烛台”树形台架上的8只小猴时发现:“从树下的两个少年向小猴投饵的姿势,便可知这些小猴不是野生,而是人工饲养的。”根据韦明铧的猴戏研究,从汉到明,猴戏在中国绵延不绝,被驯顺的猴子能够表演在杂物中找东西,还能模仿人斗纸牌、吹笛子,而“唐宋两代的猴戏甚至入了皇室盛典”,唐昭宗时,驯顺的猴子竟有“忠勇气概”。近代以来,精彩的猴戏甚至具有敏锐的社会讽刺功能。民国时期的戏曲舞台上,还有“悟空戏”“大圣戏”,深受欢迎。此外,江湖杂耍中还有猴拳、猴舞。韦明铧认为:“猴戏的历史,其实是人猴互动的历史。有时猴子学人,有时人学猴子,共同敷衍了一部千年猴戏史。”然而,这部千年猴戏史,在中国大地上正处于消亡的边缘,不过,《疯狂的外星人》将这猴戏的“千年史”推向了新时段,猴子不仅与人互动,还与外星人联系起来。

《疯狂的外星人》剧照

从中国的“千年猴戏史”来看,无论在民间还是在庙堂,大多数时段,传统猴戏大体上是受人喜爱和欣赏的,然而,当传统猴戏在科幻电影中遭遇“外星人”时,猴子形象和猴戏格调都被翻转。可爱的猴子心性聪明,人类训练它们,让其做灵巧机敏的表演,往往产生意想不到的娱乐效果,但这种主流的猴戏形态在中国科幻电影的“外星猴戏”中遭遇挫折。《疯狂的外星人》中开场猴戏颇为欢乐,黄渤饰演的耿浩,作为耍猴人,跟猴子“欢欢”搭配默契,只可惜,台下观众并不买账,他们对手机里的高科技娱乐更感兴趣。当外星猴子闯入传统猴戏场时,某种怪诞的想象力便弥漫开来。外星猴子不再是传统中国江湖中灵巧可爱的爱翻筋斗、竖蜻蜓的形象,而是一副怪诞造型。耿浩抓住这只外星猴子后,颇为自信却又充满疑惑地猜测它是一种罕见的猴,沈腾饰演的大飞则将其调侃为“刚果骚骚猴”。《疯狂的外星人》中对于外星猴子的想象,虽然仍以传统的猴子造型作为基础,但其瘦削干瘪的面容和身躯已与可爱形象相去甚远,而更近于怪诞。所谓“刚果骚骚猴”的称谓,则掺杂了对于非洲动物特征的想象。传统猴戏在电影里一出场,就被作为“闯入者”的外星猴子打破,其怪诞想象牵引着其后“外星猴戏”的走向。耿浩、大飞与外星猴子组成的“三人行”引发了诸多“耍猴与被猴耍”的热闹与欢腾事件,然而,其间传达的是地球人与外星人的对抗与斗争。套用大飞的话就是,“犯我地球者,虽远必诛”。

究竟是怎样的科幻想象牵引着《疯狂的外星人》将具备民间亲和力的传统猴戏翻转为对抗和娱乐交织的“外星猴戏”?这既源于中国传统文化中的志怪传说,也来自当代国际乃至星际外交想象中的种族问题。“外星猴戏”从骨子里散发出来的动物隐喻和怪诞之感,首先仍然与中国数千年的神话想象、文艺智慧和文化传统相连。从博记四海山川、奇鸟异兽的“荒怪之书”《山海经》,到吟唱“关关雎鸠,在河之洲”的先民歌诗,从古代园林建筑中的动物纹样,到绵延至今的十二生肖民俗文化,等等,由花鸟走兽构成的“动物世界”在中国人的集体想象中占据着极为重要的位置。然而,当中国传统文化中的动物意象被引入科幻想象中时,曾经在神话传统中隐藏的人类对于未知世界的恐惧和敬畏被再次唤醒,而其间还夹杂着当代人对于所谓“高科技”的不信任乃至讽刺。《疯狂的外星人》里的外国人在对待耿浩和大飞时,言语中充斥着对于亚裔的歧视(“Asian”的强化表达和“中国佬”的称谓)。与此同时,影片中的外国人也从头到尾都被当作调侃、愚弄和戏耍的对象,他们不仅被外星人愚弄,也被耿浩和大飞戏耍,他们被安排通过吃基因球来舔食人猴粪便的混杂物,这是对于外国人热烈企求与外星人建交的荒诞讽刺,在很大程度上承传了中国传统猴戏中犀利的社会讽刺功能。电影中的外星猴子、中国人、外国人之间复杂交织的对抗和娱乐关系,建构于国族、种族乃至星际宇宙的刻板印象,这既是事实,也是印象,更是一种对于未来的幻想。宁浩导演说:“这部电影谈的是一个歧视链问题,主题上不是讲善恶的,是告诉观众别骄傲、别自大、别瞧不起别人。”电影的序幕就奠定了这种歧视关系的基调,外星人被塑造成带有恐怖色彩的畸形怪诞的猴子,当人类拿出手机自拍时,外星猴子发怒了,它怒斥人类的“低端科技”。当外星猴子闯入人类猴戏场时,等待它的是接飞刀、陪酒、骑自行车、做俯卧撑、练金枪锁喉、被打、被泡等一系列遭遇,它怒吼着控诉人类:“你们这些暴力的垃圾。”因而,建立在传统的怪诞、恐惧与敬畏想象之上的当代中国科幻电影,融入了对于科技发明、阶层等级与种族印象的讽刺。

传统文化在《疯狂的外星人》中被科幻化翻转,这不限于动物,还延伸到药与酒的层面。如果说中国魔幻电影往往营造“超现实的视觉形式奇观满足受众对灵动梦幻、视听震撼等奇观化的审美需求”,那么,《疯狂的外星人》这类科幻喜剧,则更多地依靠传统文化与科学幻想的融合设计来满足观众的文化智慧需求。外星猴子既然被塑造成狡猾、暴躁的怪诞形象,那么,人类就总会找到方法来收服它。此时,中国传统文化中的药与酒便登场了。电影里的外星猴子被大飞泡在“人参酒”里,终于老实了。这种“泡在药酒里的猴子”作为一种电影的动物意象图景,并不只是出现在《疯狂的外星人》中。在《超自然事件之坠龙事件》(张涛导演,2017)中,一架不明飞行物历经凤凰山UFO事件,劫持当地村民后打算逃离地球时,被我方空军击落,人们俘获了未丧命的外星人,就将其泡在所谓“营养液”中,而外星人的造型也以猴子为原型。中国科幻电影里所谓“人参酒”“营养液”被当作制服外星人的“神秘药方”,这与传统文化确实有一定牵连。鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中,谈及晋人效仿何晏吃“五石散”,饮热酒,轻裘缓带,但其实他们在身体、皮肤和心理上“都是很苦的”。不过,无论如何,倘若这“药及酒”不被鲁迅揭穿,当时乃至现在的人们,或许总还以为他们达到的是一种“很舒服,很飘逸”的高逸姿态。在《疯狂的外星人》结尾处,被“人参酒”泡过的外星猴子,确实像大飞所说“泡透了”,达到了“欲仙欲死”的状态。这猴子从酒坛里出来后还自顾饮酒,最后竟像大闹天宫的美猴王一样,卷走“花果酒菜”,心满意足地“返程去了”。这些传统文化中的神秘想象被延续到中国科幻电影之中,奇妙的是,影片更借这种“欲仙欲死”的药酒想象,运用中国的酒文化,构建了一个荒诞、讽刺的“大团圆结局”。从这个意义上讲,中国科幻喜剧电影里的未来想象,经由动物意象和对传统文化的传承,在观念和美学上都获得了延续与更新。

微信豆购买 微信扫一扫付费阅读本文

可试读40% 微信豆购买 微信扫一扫付费阅读本文

原标题:《“古典未来”的想象力:外星猴戏、御龙传说与中国科幻电影》